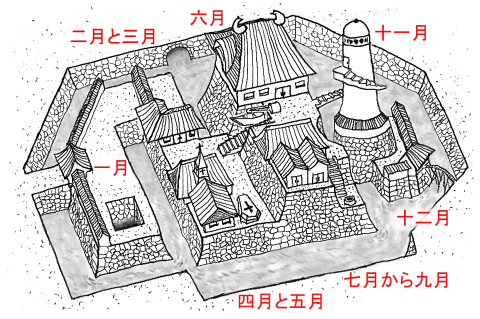

最初は、大坂城を飛行機から俯瞰するようなイラストを想像(妄想?)していたのですが、できあがったものはなんだか、似ても似つかない建売住宅みたいな城となりました。

周囲に水堀をめぐらし、出入り口は左側の虎口一ヶ所しかない城です。

城の後方(右側)にも細い木の橋がかかっていますが、いざという時は破壊してしまうので、そうなるとここからの出入りは不可能です。

一ヶ所しかない出入り口には、二重に門と塀(“櫓門”というらしいです)が置いてあり、なかに入るには二つの門を通らねばなりません。

外側の門と塀は、「氷柱」一月に相当します。これを通ってまっすぐ進むと堀に落ちてしまいます。右には「抽象化」の陥穽があります。

内側の門と塀は、建物と一体化した曲り屋のようなかたちをしています。

これは一体化した「みぞれ」二月と「白魚」三月に相当します。

二つの門を通ると、安東次男の詩の世界の内部にはいったことになります。

目の前には教会のチャペルが見えるでしょう。

それは「道化」四月に相当します。

この詩は、一見“性”を詠っているようにみえますが、実態は、“蕪村論”です。

この「道化」四月は、次の“死”を取り扱っている「鎮魂歌」五月と比べると規模がはるかに大きいので、イラストのように「道化」四月を教会とし、「鎮魂歌」五月をただの棺としました。

日本の城では、よくこの位置に表御殿といって、役場的な働きをもった建物がおかれるようです。

階段のもう一段高いところに、プライベートな「球根たち」六月を置きました。

ここでは大きな屋根(シャチホコ付き)の建物に見立てました。

建物に隣接して、クレーンに吊るされた小船を設けました。これは「球根たち」六月が「残雪譜」につながっているからです。水堀の一部は地下水路となっていて、外の「残雪譜」とつながっています。

「球根たち」六月の向かいには、「年齢について」七月から「食卓にて、夏の終わりに」九月までに見立てた建物をおきました。煙の出ている台所の煙突と井戸もつけました。

日本の城に関する本を読んでいて、井戸が高いところにあるのは不自然な気がするようになったので、低いところに設けました。

実際の城では、この位置には奥御殿といって、殿様の暮らしている寝室とか書院とかが置かれていたようです。

こうしたプライベートでゆったりした空間にいた人が、いきなり超高層の「人それを呼んで反歌という」十一月に向かい入れられても、困惑してしまうでしょう。

「腐刻画」十月は、調度その差しわたしをするような役割を与えられているのだと思います。ここでは細い螺旋階段に見立てました。

この螺旋階段を登りきれば、いよいよ「人それを呼んで反歌という」十一月です。

イラストではこの望楼は、内側の塀が変形したものとしました。望楼の根元には輪状に変形した塀のなごりを描きました。

望楼のてっぺんに、ほんとうに登りきることができれば、安東次男の言葉の地平が見えることでしょう。

この望楼の真下にある後方の門と塀は、「ある静物」十二月に相当します。

「ある静物」十二月から外に出ようとすると、細い木の橋を渡らねばなりません。

いざという時は破壊すると書きましたが、「ある静物」十二月はちょっと意地悪な詩なので、ただ渡っていても途中で崩れてしまうことは十分考えられます。